インフラミュージアム

鋼桁端部モデル(岐阜大学)

Inframuseum

インフラミュージアム

鋼桁端部モデル(岐阜大学)

鋼桁において維持管理上配慮しなければならない主な損傷の腐食と疲労に着目した鋼桁端部モデルです。それぞれ維持管理上の着目点となる部位や調査及び点検の演習が可能な教材とすることをコンセプト(詳細は技術資料を参照)に、主桁毎に構造の違いを表現して設計・製作を行いました。

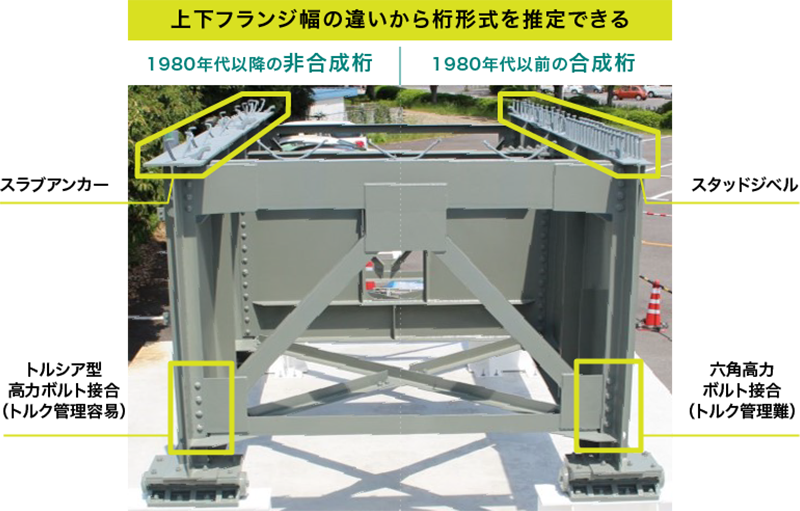

非合成桁と合成桁の違いを再現

非合成桁

- 橋梁本体の重量(死荷重)と通行する車両の荷重(活荷重)を鋼主桁部分で受け持ち、床版コンクリートは活荷重のみを受け持つ構造

- 最近まで建設されている新設橋梁に多い

【構造的特徴】

- 上フランジと下フランジの板厚及び幅のバランスが取れている

- 主桁と床版を繋ぐずれ止めは、「スラブアンカー」と呼ばれる鉄筋や平形鋼が主桁上に配置

合成桁

- 死荷重及び活荷重を鋼主桁と床版コンクリートと一体として抵抗する設計で、床版が主桁の一部の荷重を受け持つことで鋼重を軽減できる構造

- 高度経済成長期の1970年代以前に建設された橋梁に多い

【構造的特徴】

- 下フランジに比べて上フランジがスリム

- ずれ止めは、スタッドジベルが密に配置

- 合成桁の床版取り替えを行う場合は桁が不安定になるため施工計画に注意が必要

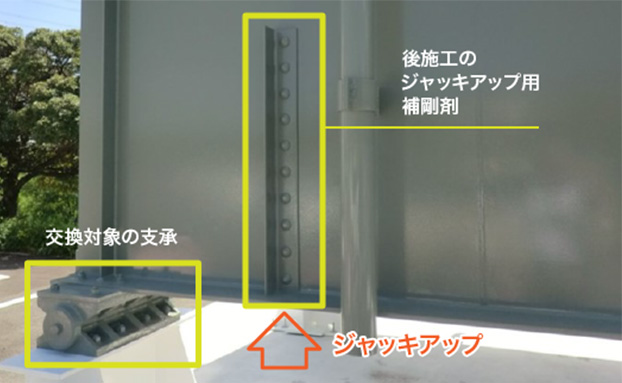

支承の交換構造

支承の取替工事においては、補強リブがない箇所でジャッキアップを行うと、主桁下フランジや腹板が座屈することが懸念

→ 現場にてφ26.5(直径26.5mm)程度の削孔を行い、L形鋼を高力ボルトで取り付け、即席のジャッキアップ用補剛材を取り付けする事例を想定

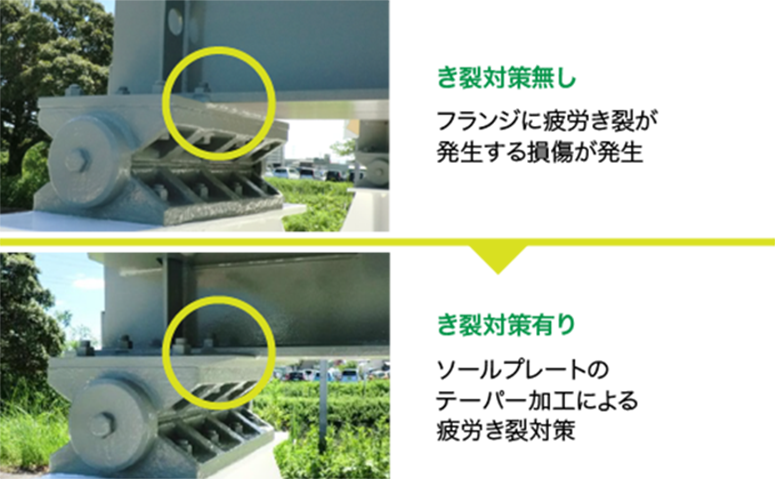

支承のソールプレート構造

(き裂対策)

ソールプレートと下フランジの溶接部に発生する疲労き裂は、すみ肉溶接の「止端部」と呼ばれる溶接の境界部に応力が集中し発生する事例が多い

→ 溶接部前面のテーパー加工や溶接仕上げを行うことで、応力の流れを滑らかにして疲労き裂対策

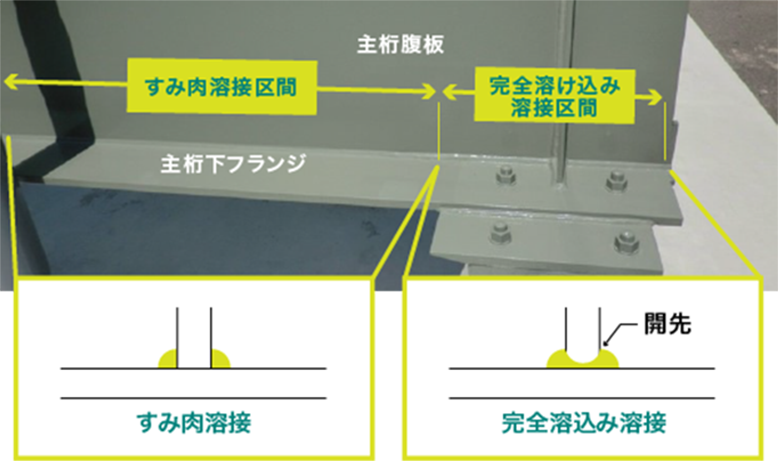

主桁ウェブと

下フランジ溶接部の構造

支承周辺はソールプレートから伝わる活荷重による応力集中部のため、すみ肉溶接の疲労き裂の発生が懸念

→ ソールプレート上とその外側50mm範囲の支承周辺主桁ウェブと下フランジの溶接部を完全溶け込み溶接とすることで、溶接強度を向上

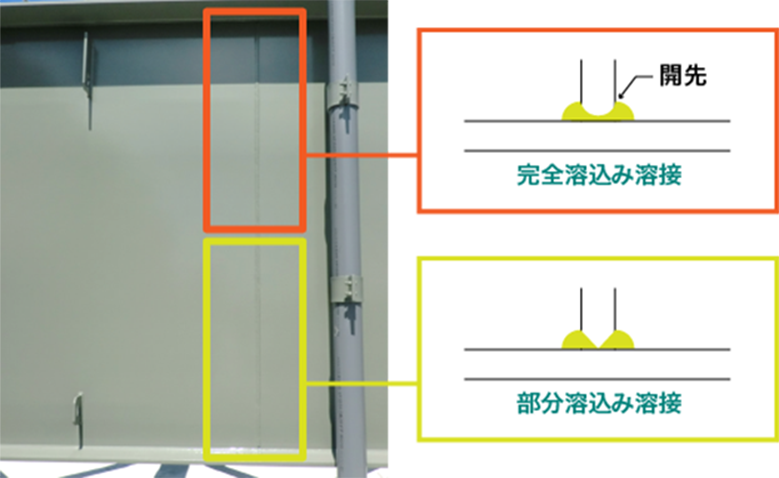

主桁ウェブの突合せ溶接部の違い

非破壊検査が必要な完全溶け込み溶接部である主桁腹板の板継ぎ溶接部(突合せ溶接構造)を再現

【上半分】

完全溶け込み溶接として、超音波探傷試験及び放射線透過試験などの非破壊検査において、内部きずが検出されない構造

【下半分】

部分溶け込み溶接として、超音波探傷試験などで未溶着部により内部きずが検出される構造

最近開発された技術で塗膜を除去することなくき裂を探査できる渦流探傷試験も学習可能

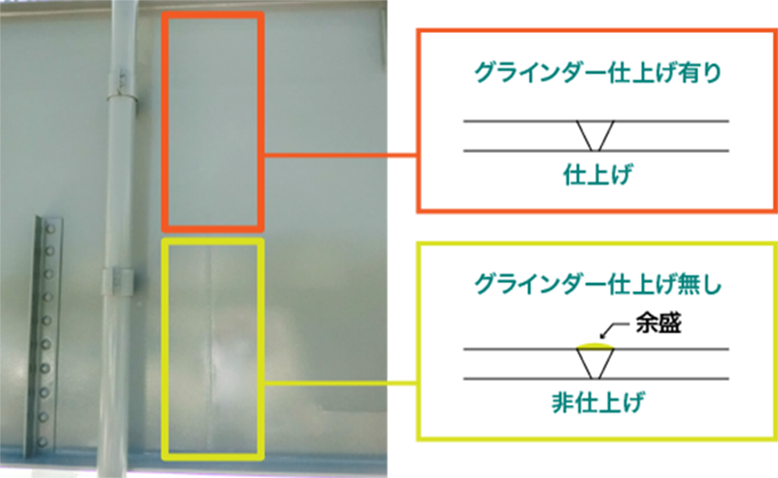

完全溶込み溶接継手の外観構造

完全溶込み溶接部の外観の違いがわかるように仕上げの有無を再現

【上半分】

「グラインダー仕上げ有り」

【下半分】

「グラインダー仕上げ無し」

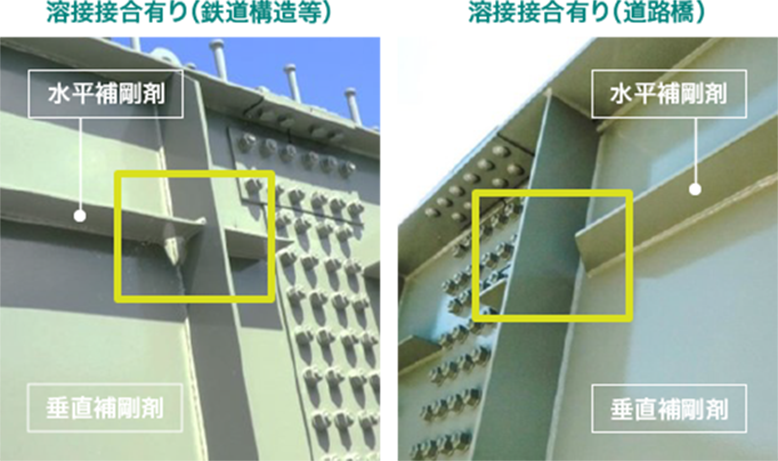

水平補剛材と垂直補剛材の

取り合い構造

主桁ウェブの座屈を防止するために設けられる垂直補剛材及び水平補剛材の取り合い構造を再現

【道路橋】

垂直補剛材と水平補剛材の交差部は水平補剛材を分割し、部材の角を45°にカットする場合が多い

【鉄道構造等】

水平補剛材を分割し、スカーラップを設けて垂直補剛材に溶接する構造の事例がある

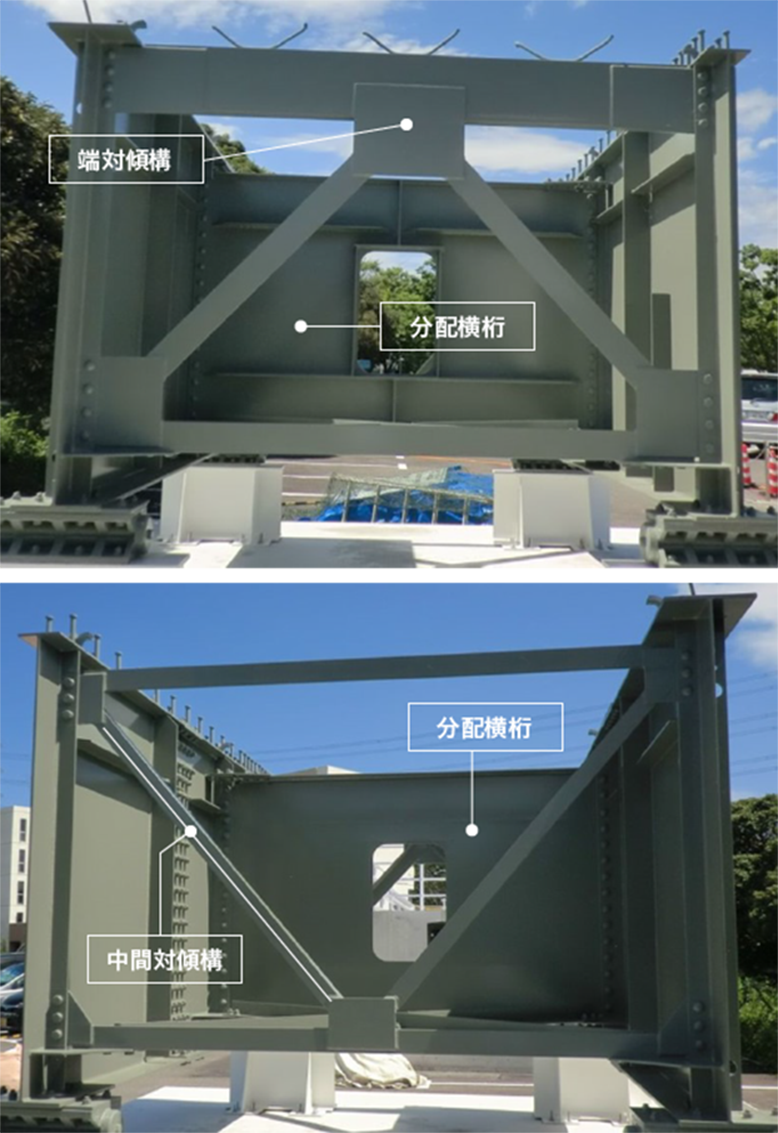

端対傾構,中間対傾構,

分配横桁の構造詳細

モデルの主桁間には一定の間隔で格点(骨組み構造の交点)を結ぶ中間対傾構、分配横桁を設置

【端対傾構】

桁端部の支点上に設置

上弦材は、曲げモーメントとせん断力にて設計

下弦材・斜材は、鉛直力(死荷重・活荷重)および水平力(風荷重・地震荷重)に抵抗できるよう設計

【中間対傾構】

風や地震など水平荷重に対して設計

床版の荷重を受け持たない部材であり、上下弦材は同じ断面とする場合が多い

【分配横桁】

活荷重による各主桁のたわみ差を低減する目的で設置

主桁間を橋軸直角方向に連結し、作用する鉛直荷重を負担しあうことで、1つの主桁に作用する力を低減する役割

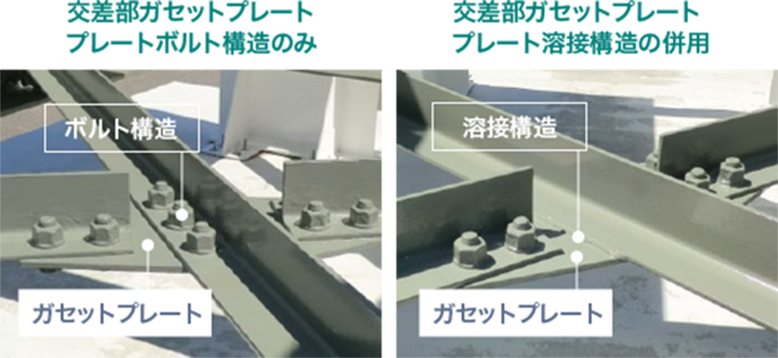

下横構の交差部接合方法

完全溶込み溶接部の外観の違いがわかるように仕上げの有無を再現

下横構は、風や地震などの水平力に抵抗するために設置

下横構の交差部に違いを再現

【ボルト接合】

現場での調整が容易

【溶接接合】

現場の接合部材数を削減

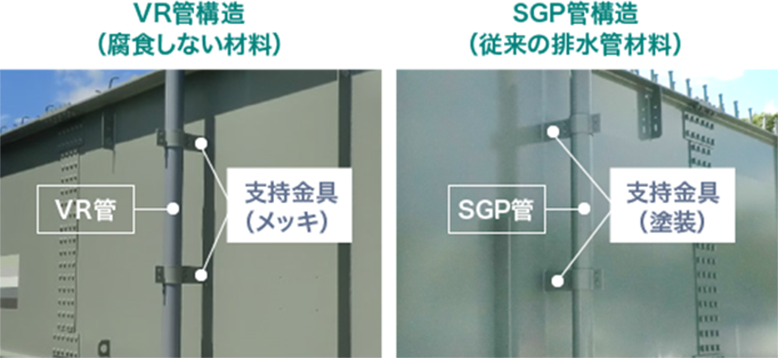

排水管の構造

橋面上を流れる水を排水するための排水管の材質や形状の違いを再現

【VP管】

一般的に採用

【SGP管】

寒冷地においてVP管の靭性低下による損傷が懸念される場合に採用

近年は、排水管の突出端から風により飛沫が巻き上げられ、腐食環境となるため、下フランジからの突出量を確保する工夫を採用

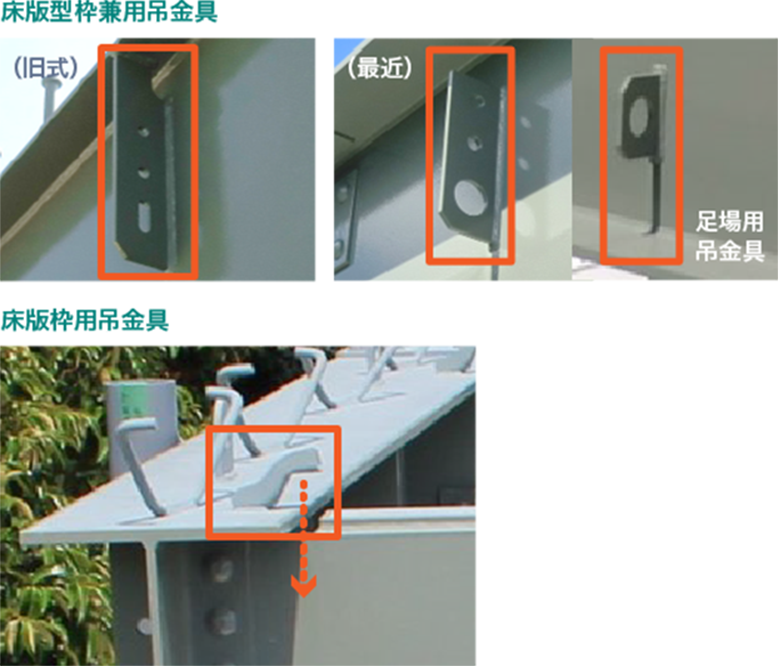

施工時,維持管理時への配慮構造

架設施工時及び床版取替や塗装塗替え作業において必要となる、維持管理用の吊り金具構造を再現

【近年】

上フランジと溶接しない3つ設けられた孔のうち最下段は円形であることが多い

→吊足場組立に使用するチェーンのリンクを貫通させる事例が多いために改良

【従来】

スカーラップを設けて上フランジと溶接されており、3つの孔の最下段は型枠を固定する金具を設置するため長孔が採用される場合が多い

→上フランジとの溶接部から疲労き裂が発生する事例あり

床版コンクリートに埋設される床版型枠用吊金具も再現

床版撤去時の施工計画時に干渉物となるため注意が必要

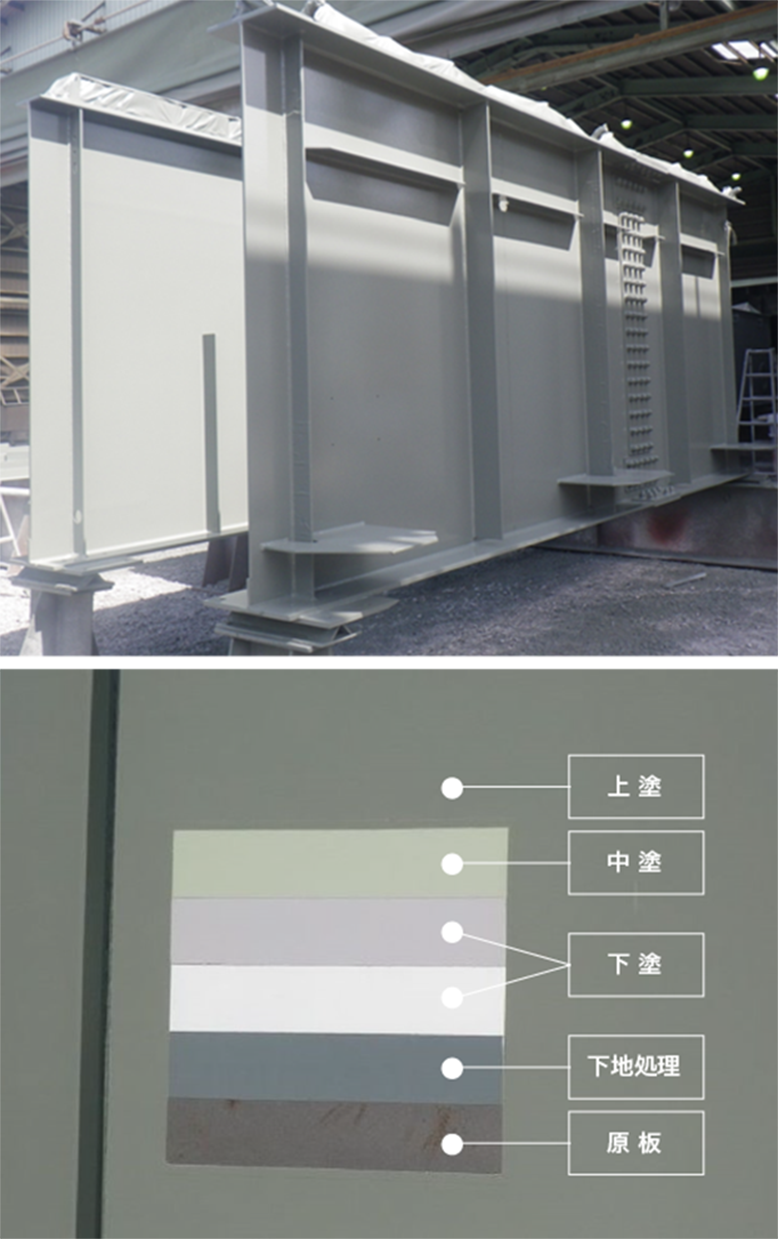

鋼橋の一般外面塗装(C-5仕様)の

可視化

- 鋼橋においては耐久性を確保するため、酸素や水及び塩化物イオン等を遮断する塗装が施されることが一般的

- 外気と接する鋼部材に採用される場合が多い一般外面塗装(C-5仕様)を層ごとに可視化

- 管理基準を満たした塗膜厚により、塗膜厚計による実習体験が可能

一般外面塗装の各層の役割

【原板】

- 工場製作段階での浮き錆や付着物を除去するためブラスト処理

- 下地処理との付着力を確保することも役割

【下地処理】

- 亜鉛末を主成分としたジンクリッチペイントを塗装

- 犠牲防食作用により鋼材の腐食を防ぐとともに下塗り塗装との密着性を確保

【下塗】

- 下地や旧塗膜等との付着性に優れた変性エポキシ樹脂塗料を塗装

- 水分や塩化物等の腐食性物質の浸透を防ぐ性質

【中塗】

- 下塗り塗料と上塗り塗料を一体化させる中塗り塗装

- 上塗り塗料の色相よりもやや淡彩とすることで上塗り塗料を塗装した際の隠ぺい性をよくすることが可能

【上塗】

- 耐候性(紫外線による塗膜耐久性)を有し、周囲の景観に溶け込む色相や光沢を長期間保つ役割

鋼桁端部モデル

設計・製作コンセプト